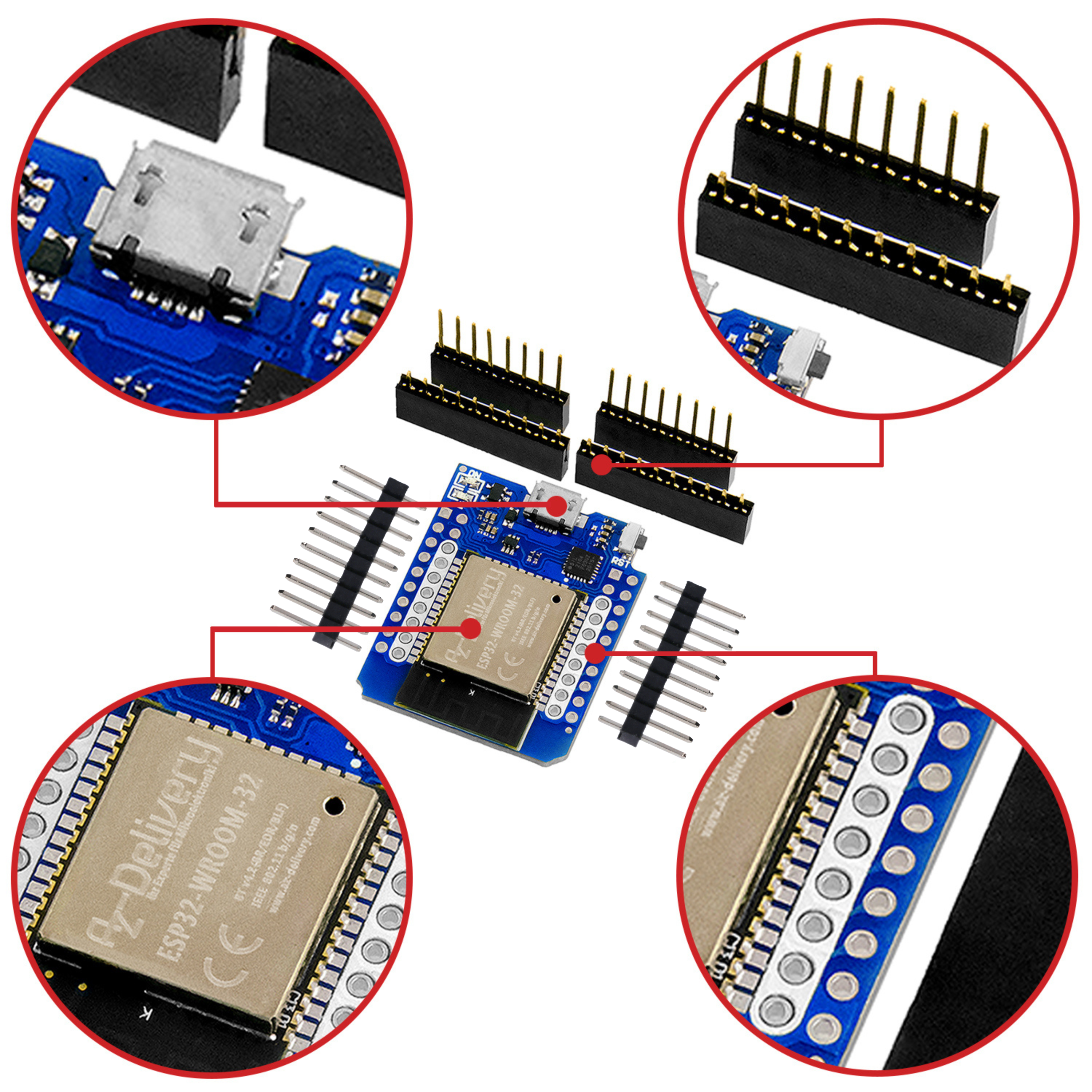

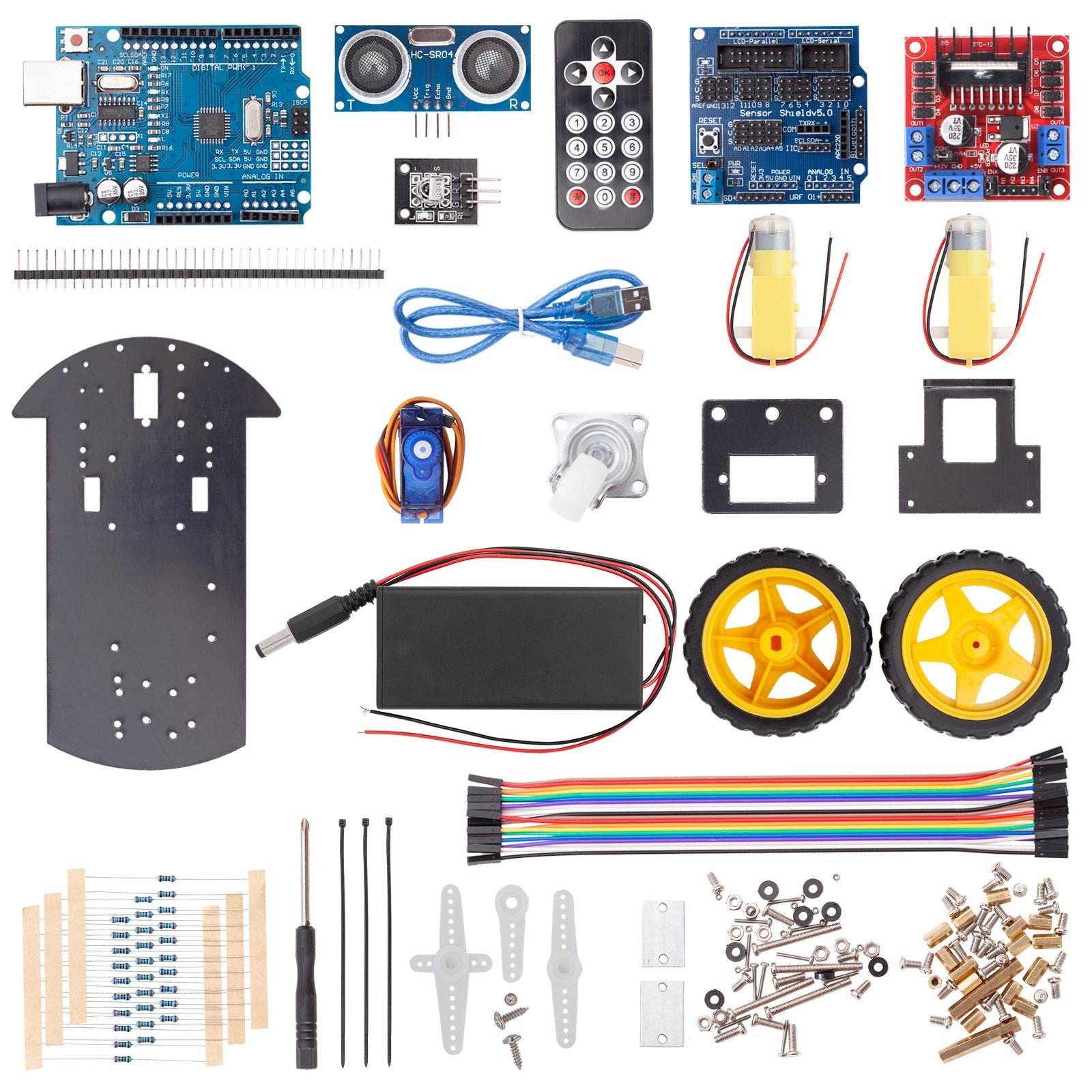

Diese Bauteile werden benötigt

Widerstände 10 Ω aus dem AZ Resistor Kit

Die Idee dieses Projektes

Wahrscheinlich stand jeder Elektroniker schon einmal vor der Frage, ob eine Batterie noch gut genug für eine bestimmte Aufgabe ist. Man sieht es ihr ja leider nicht an, ob sie noch frisch ist und volle Kapazität bietet oder ob sie schon weitgehend verbraucht ist.

Was man sehen kann, sind Spuren ausgelaufener Flüssigkeit, die meist am Boden der Batterie austreten, bzw. Anhaftungen von Oxyd oder Rost. In beiden Fällen ist die Batterie wahrscheinlich unbrauchbar.

Was tut man also, um sich Klarheit zu verschaffen? Man mißt die Spannung, die eine Batterie abgibt und erhält z.B. 1,4 V als Messwert. Ist das ein gutes Zeichen? Kann man diese Batterie noch sinnvoll nutzen?

Tatsächlich liefert diese Messung keine sinnvolle Information zum Batteriezustand. Besser ist es, ein Glühbirnchen an die Batterie an zu hängen. Die Leuchtstärke liefert einen groben Eindruck.

Hier stelle ich Ihnen ein einfaches Messverfahren vor, bei dem wir mithilfe des TDMM den Innenwiderstand einer Spannungsquelle bestimmen, z.B. von „Trockenbatterien“ Typ AA oder AAA.

Der Innenwiderstand einer Spannungsquelle kann nicht mit dem Ohmmeter bestimmt werden - bitte erst gar nicht ausprobieren, das kann Ärger einbringen. Wir wollen heraus finden, was unter „Innenwiderstand“ zu verstehen ist und wie wir ihn messen können.

Was versteht man unter dem „Innenwiderstand“ einer Spannungsquelle?

Hierzu gibt es brauchbare Informationen im Netz, z.B. in Wikipedia. Schauen wir uns die Aufgabenstellung genauer an:

Bild 1: Innenwiderstand einer Spannungsquelle

Die Batterie ist im rot umrandeten Teil des Schaltplanes dargestellt. Sie besteht aus einer idealen Spannungsquelle und einem in Serie geschalteten Widerstand. Eine ideale Spannungsquelle gibt immer die gleiche Spannung ab und liefert unbegrenzten Strom. Ihr Innenwiderstand beträgt somit 0 Ω. Eine solche Idealquelle gibt es nur in der Theorie. Zur Darstellung einer Batterie wählt man die ideale Spannungsquelle, deren Strom durch den Innenwiderstand Ri begrenzt wird. So kommt man zur realen Batterie mit endlichem Strom und Ri.

Ri ist von mehreren Faktoren abhängig: Vom Ladezustand der Batterie - also ihrem aktuellen „chemischen Zustand“, der davon abhängt, wie alt die Batterie ist und wie viel Ladung schon entnommen wurde und vom Batterietyp. Außerdem spielt die Umgebungstemperatur eine große Rolle. Je kälter die Umgebung ist, desto weniger Leistung bringt eine Batterie.

Jede andere Spannungsquelle, jeder Akku, jedes Netzgerät, jeder Netzadapter weist ebenfalls einen Innenwiderstand auf. Er liegt immer „im roten Kästchen“, also in der Spannungsquelle selbst und ist weder zugänglich, noch direkt messbar.

In Bild 1 zeigt auf der rechten Seite ein Voltmeter zur Spannungsmessung. Dieses Messgerät - in unserem Falle das TDMM - weist einen sehr hohen Innenwiderstand auf und mißt daher verlustfrei die Spannung der idealen Spannungsquelle an den Ausgangsklemmen, wobei der (recht niedrige) Innenwiderstand der Batterie gegenüber dem (sehr hohen) Eingangswiderstand an den Messklemmen des TDMM überhaupt keine Rolle spielt.

So kann der falsche Eindruck entstehen, eine Batterie sei fit und munter, obwohl sie schon weitgehend verbraucht ist. Die Spannung der unbelasteten Batterie sagt (fast) nicht über ihren Zustand aus.

Die Batterie unter realistischen Bedingungen

Unter realistischen Bedingungen versorgt eine Batterie z.B. ein Mikroprozessorboard oder eine ihrer Schaltungen mit Strom. Diese Schaltung nennen wir einen „Verbraucher“, denn er verbraucht tatsächlich nach und nach die von der Batterie bereit gestellte Ladung:

Bild 2: Batterie mit Verbraucher

Es entsteht somit ein Spannungsteiler zwischen dem Innenwiderstand Ri und dem Verbraucher R1. Die Spannung an R1 können wir problemlos messen. Die sog. „Leerlaufspannung“ ohne Verbraucher kennen wir auch schon. Indem wir den Spannungsabfall an den Klemmen der Batterie einmal ohne Last und einmal mit Last messen, ermitteln wir eine Spannungsdifferenz ∆U zwischen Leerlaufspannung und Spannung mit Last. Damit errechnen wir den Innenwiderstand Ri.

Es gibt einige anderen Methoden zur Messung. Unser Verfahren hat den Vorzug, dass es einfach ist, wenig fehleranfällig und schnell zu realisieren. Es erlaubt uns auch, den Batteriezustand im laufenden Betrieb zu überwachen, um unsere Batterie rechtzeitig austauschen zu können.

Bevor wir an die Messungen gehen, hier noch einige grundsätzliche Informationen zu Trockenbatterien.

Die wichtigsten Typen von Trockenbatterien

Hier möchte ich nur auf die gebräuchlichsten Batterietypen eingehen:

Typ Bezeichnung Spannung Kapazität

AA Mignon LR6 1,5 V 1.200 - 3.000 mAh

AAA Micro LR03 1,5 V 500 - 1.100 mAh

AAAA Mini LR61 1,5 V 500 - 600 mAh

N Lady R1 1,5 V 850 mAh

C Baby LR14 1,5 V 8.000 mAh

D Mono LR20 1,5 V 6.000 - 18.000 mAh

Block 6LKR61 9 V 190 - 12.000 mAh (!)

Sie sehen, dass es bei Batterien identischer Bauform ganz unterschiedliche Kapazitäten gibt. Schauen wir uns als Beispiel die Mignon-Batterie (Typ AA) an, sicherlich eine weit verbreitete Spannungsquelle. Sie können diese Batterie z.B. mit 1.200 mAh Kapazität einkaufen. Was bedeutet „1.200 mAh“?

Es bedeutet, dass sie (innerhalb der Spezifikation) der Mignonzelle z.B. 12 h lang 100 mA bei 1,5 V entnehmen können. Im Betrieb sinkt die Spannung nach und nach.

Sie können auch für etwas mehr Geld eine Batterie mit der 2,5-fachen Kapazität und identischen Abmessungen haben, dann z.B. mit 3.000 mAh. Ein Sonderfall ist der 9 V Block, bei dem es große Unterschiede in der möglichen Kapazität gibt.

Oft bekommen Sie keine Auskunft darüber, welche Kapazität eine Batterie wirklich bietet. Sie lesen Aufdrucke wie „heavy duty“ oder „super longlife“. Sehr konkret ist das nicht, aber ein Hinweis auf besonders leistungsfähige Zellen. Manchmal sind diese Hinweise falsch. Gelegentlich finden sie auf der Hersteller-Homepage gute technische Information. Bei No-Name Batterien ist diese Chance gering.

Der Innenwiderstand bringt es an den Tag

Besonders leistungsfähige Batterien weisen einen geringeren Innenwiderstand auf, als andere Batterien identischer Baugröße. Sie enthalten mehr Elektrolythvorrat und verfügen dadurch über eine höhere Kapazität. Sie „verbrauchen sich langsamer“.

Welchen Innenwiderstand dürfen sie z.B. von einer leistungsstarken AA-Batterie erwarten? Hersteller geben 0,15 - 0,3 Ω als Innenwiderstand bei der Auslieferung einer maximal leistungsfähigen AA-Mignonzelle an. Einen solchen Wert habe ich selbst noch nicht gesehen. Tatsächlich sehen wir Unterschiede zwischen dem hier getesteten Discounterprodukt und einem Markenprodukt.

Lassen sich Trockenbatterien aufladen?

Hersteller warnen davor, Batterien auf zu laden. Unter Elektronikern, Physikern und Funkamateuren findet man die Meinung, dass „Aufladen allein dem Umsatz der Industrie schadet“.

Ladefähigkeit kann ich für den Typ „Alkaline-Batterie“ (Zn/MnO2) bestätigen. In Einrichtungen, die besonders viele Batterien benötigen, z.B. in Krankenhäusern, findet man oft Ladegeräte für diesen Batterietyp. „Aufladung“ ist nicht ganz der richtige Begriff. Die chemischen Vorgänge in der Zelle werden nur teilweise rückgängig gemacht. Die Batterie wird aufgefrischt, nicht wie ein Akku „aufgeladen“.

Ich selbst nutze ein Ladegerät für Alkaline-Batterien. Tatsächlich beobachte ich, dass die Qualität vieler Batterien zunehmend schlechter wird, dass man sie immer schlechter auffrischen kann. Meine persönlichen Favoriten lade ich bis zu 5 Mal auf. Dafür verwende ich Batterien einer Marke, die bei ihren eher hochpreisigen Produkten auf die „gewollte (?) Verschlechterung“ offenbar verzichtet. Ich erspare damit der Umwelt rund 50% des Abfalls und meinem Geldbeutel 30% an vermeidbaren Ausgaben.

Wir schauen uns gleich einmal an, wo Unterschiede liegen und wie man sie erkennt.

Aufbau der Messschaltung

Ziel auch dieses Blogbeitrages ist es, praktische Messungen mit den TDMM durch zu führen und seine Nützlichkeit zu demonstrieren. So auch hier. Die Messschaltung ist denkbar einfach:

Bild 3: Messschaltung

Wir sehen die bereits vertraute Darstellung der Batterie und das TDMM als Voltmeter. Wir nehmen nun 6 Widerstände von jeweils 10 Ω aus unserem Widerstandssortiment. Da diese Widerstände einen auf 1% genauen Widerstandswert aufweisen (sog. „Messwiderstände“) ist der Messfehler minimal.

Vorher wollen wir kurz überprüfen, ob die Verlustleistung eines Widerstandes von max. 250 mW bei der Messung eingehalten wird. Es könnte ja sein, dass der Widerstand beim Versuch „gebraten“ wird.

Bei 1,5 V fließt durch einen Widerstand von 10 Ω ein Strom von 0,15 A. Bei einer Spannung von 1,5 V verwandeln 10 Ω eine Leistung P = U*I … P= 1,5 * 0,15 von P = 225 mW in Wärme. Puhhh !! Die Reserve beträgt 25 mW. Keine Sorge: Der Widerstand hält noch etwas mehr aus. Aber er erwärmt sich immer mehr, wodurch sein Widerstandswert zunimmt. Für unsere Messung sind wir auf der sicheren Seite.

Pro Widerstand (Kirchhoffsche Regel - sie erinnern sich noch?) fließen 150 mA. Das macht unsere Messung unkompliziert. Wir wollen die Test-Batterie mit maximal 900 mA belasten. Wer will, kann bis zu 10 Widerstände parallel schalten und 1,5 A Belastung erzeugen. Bei den nachfolgenden Messungen haben wir uns auf sechs Widerstände beschränkt. Ich zeige später noch, warum.

So laufen die Messungen ab

Sobald sie die Messschaltung aufgebaut haben, können wir loslegen. Sie messen zunächst die Leerlaufspannung der Batterie, also ohne Belastung und notieren sie.

Dann schließen wir den ersten 10 Ω Belastungswiderstand an und messen die Batteriespannung erneut. Sie ist jetzt etwas geringer, als zuvor. Sie sollte aber stabil bleiben, auch wenn sie 10 .. 20 s lang messen. Falls die Spannung während dieser Zeit sinkt, weist das auf eine schwache Batterie hin, weil deren Innenwiderstand schon bei kurzzeitiger Belastung steigt. Das sollte bei einem Messstrom von 150 mA - den haben wir bei Belastung mit 10 Ω - noch nicht der Fall sein.

Wir bereiten die 2. Belastungsmessung so vor, dass wir die Batteriespannung erneut im Leerlauf messen. Es ist durchaus möglich, dass sie jetzt ein wenig niedriger ist, als zuvor. Falls nicht, ist das ein gutes Zeichen. Damit wir später richtig rechnen, brauchen wir diese Leerlaufspannung, bevor wir die 2. Belastungsmessung durchführen. Das gilt auch für jede weitere Messung.

Nun schließen wir den zweiten 10 Ω-Widerstand parallel zum ersten Widerstand an und messen die Spannung. Es reicht, wenn Sie die Messung so lange laufen lassen, bis die Anzeige am TDMM stabil ist. Das TDMM nimmt intern stets 10 Messungen vor und liefert davon den Mittelwert. Sie bekommen ein zuverlässiges Ergebnis, wenn Sie darauf achten, dass alle Kontakte sauber sind.

Nun setzen sie das Messverfahren mit so vielen parallel geschalteten Widerständen fort, wie sie möchten. Bei meinem Beispiel habe ich als Grenze für eine AA-Zelle 900 mA Maximalbelastung gesetzt. Das ist schon eine Menge. Wenn sie zu viel Strom entnehmen, kann es passieren, dass die Zelle „weg knickt“. Der Innenwiderstand steigt sprunghaft an, die Zelle wird heiss und ist evtl. irreparabel defekt.

Also bitte nicht übertreiben.

Um ihre Messungen zu vereinfachen, habe ich eine Tabelle für die einfache Messwerterfassung und Berechnung des Innenwiderstandes erstellt. Sie liegt im .xlsx-Format vor und kann von den meisten bekannten Tabellenkalkulationsprogrammen geöffnet werden. Hier meine Messungen als Beispiel:

-

Batterie eines Markenherstellers; 12 Monate alt

AA-Zelle Markenprodukt 12 Mon gelagert Anzahl Widerstände

parallelR gesamt

[Ω]Basis-

wert [Ω]Strom bei 1,5V

[mA]Ubatt

[V]

ohne LastUbatt

[V]

mit LastInnenwiderstand

[Ω]1 10,00 10 150 1,54 1,4 1,00 2 5,00 300 1,54 1,3 0,92 3 3,33 450 1,54 1,22 0,87 4 2,50 600 1,54 1,16 0,82 5 2,00 750 1,54 1,08 0,85 6 1,67 900 1,54 1 0,90 7 1,43 1050 8 1,25 1200 9 1,11 1350 10 1,00 1500

Tabelle 1: AA_Markenbatterie_nach_12_Mon -

Batterie eines Markenherstellers; mehrfach wieder aufgeladen

AA-Zelle Markenprodukt nach mehrfacher Aufladung Anzahl Widerstände

parallelR gesamt

[Ω]Basis-

wert [Ω]Strom bei 1,5V

[mA]Ubatt

[V]

ohne LastUbatt

[V]

mit LastInnenwiderstand

[Ω]1 10,00 10 150 1,66 1,38 2,03 2 5,00 300 1,55 1,17 1,62 3 3,33 450 1,55 1,01 1,78 4 2,50 600 1,53 0,96 1,48 5 2,00 750 1,49 0,78 1,82 6 1,67 900 1,48 0,72 1,76 7 1,43 1050 8 1,25 1200 9 1,11 1350 10 1,00 1500

Tabelle 2: AA_Markenprodukt_mehrfach_geladen -

Batterie vom Discounter; frisch eingekauft

AA-Zelle vom Discounter frisch eingekauft Anzahl Widerstände

parallelR gesamt

[Ω]Basis-

wert [Ω]Strom bei 1,5V

[mA]Ubatt

[V]

ohne LastUbatt

[V]

mit LastInnenwiderstand

[Ω]1 10,00 10 150 1,45 1,29 1,24 2 5,00 300 1,45 1,17 1,20 3 3,33 450 1,44 1,1 1,03 4 2,50 600 1,44 1,01 1,06 5 2,00 750 1,43 0,95 1,01 6 1,67 900 1,43 0,86 1,10 7 1,43 1050 8 1,25 1200 9 1,11 1350 10 1,00 1500

Tabelle 3: AA_Zelle_vom Discounter-frisch

Zu 1) fällt auf, dass die für 12 Monate gelagerte Batterie einen Innenwiderstand um 0,9 Ω aufweist. Der Innenwiderstand ist auch bei hoher Belastung (1,67 Ω mit 6 parallel geschalteten Widerständen) noch stabil. Der vom Hersteller angegebene Innenwiderstand von 0,35 Ω wird nicht erreicht.

Bei 2) betrachten wir eine Batterie exakt der gleichen Bauart und mit gleichem Alter. Diese Batterie wurde jedoch intensiv genutzt und 2 - 3 Mal wieder aufgefrischt. Der Widerstand liegt um die 1,8 Ω im Mittel. Er hat sich im Vergleich zur nur gelagerten, ansonsten frischen Batterie in etwa verdoppelt. Auffällig ist die hohe Leerlaufspannung von 1,66 V vor der 1. Messung. Das ist typisch für aufgefrischte Batterien. Am Anfang ist die Leerlaufspannung recht hoch. Nach der ersten Belastung fällt sie stark ab.

Die Grenzen des Auffrischens sieht man deutlich bei Belastungen > 150 mA. Die verfügbare Spannung sinkt stetig ab und beträgt schließlich nur noch 0,72 V.

Aufgefrischte Batterien sind am besten dort einsetzbar, wo geringe Betriebsströme ausreichen. Die frische Batterie also erst im stromhungrigen Gerät nutzen, danach auffrischen und dort einsetzen, wo weniger Leistung gebraucht wird. Dort ist sie über längere Zeit gut nutzbar und mehrfach auffrischbar.

Bei 3) sehen wir eine funkelnagelneue Batterie, allerdings vom Discounter und ziemlich sicher ein Fernostprodukt, das bei uns in großen Packungen für wenig Geld verkauft wird. Obwohl ganz neu, bekommen wir eine Leerlaufspannung von nur 1,45 V. Für eine 1,5 V-Batterie ist das zwar ok. Aber schon bei einer Last von 150 mA sind es gerade noch 1,29 V. Und das ist nicht mehr ok.

Diese neuwertige Batterie zeigt Werte, wie unsere Markenbatterie nach der ersten Auffrischung.

Kritische Betrachtung unserer Messungen

Wenn sie die Tabellen anschauen, kommen manche Fragen auf. Wir operieren hier mit kleinen Widerständen, bis hinab zu 1 Ω. Wenn die Messschaltung auf einem Breadboard aufgebaut wird, gehen auch die unvermeidlichen Übergangswiderstände innerhalb des Boards und die Widerstände der Steckverbinder in die Messung ein. Mit einem simplen Versuchsaufbau wie hier können die Messungen nicht supergenau sein. Deswegen haben wir beim errechneten Innenwiderstand einige Unsicherheiten und teils Schwankungen. Die Messgenauigkeit des TDMM trägt hingegen kaum zum Messfehler bei.

Es gibt auch Fragen zum Messverfahren an sich. In unserem Beispiel wird die Spannungsquelle nur mit Widerständen belastet. Die Belastung ist konstant. Allerdings findet man in der Literatur komplexere Messverfahren mit einem Gleich-/ Wechselstromgemisch. Die Belastung ist nicht mehr konstant, sondern es wird eine wechselnde Belastung überlagert. Die Begründung sagt, dass nur so der Zustand der Zelle korrekt beurteilt werden könne. Tiefer geht sie leider nicht. Es wird nicht darauf eingegangen, warum es so sein soll. Wenn Chemie im Spiel ist tun sich Elektroniker manchmal etwas schwer …

Innenwiderstand anderer Spannungsquellen messen?

Das vorgestellte Messverfahren eignet sich grundsätzlich dafür, von jeder beliebigen Spannungsquelle den Innenwiderstand zu ermitteln. Das könnte ein Netzgerät sein, ein Akku … was auch immer. Selbstverständlich ist dann die Dimensionierung des Messschaltung an zu passen.

Professionelle Messgeräte arbeiten es in der Regel mit dem hier gezeigten Verfahren.

Berechnung des Innenwiderstandes

Nur der Vollständigkeit halber kurz zur Erklärung, wie der Innenwiderstand in der Tabelle berechnet wird.

Wir beziehen uns dafür noch einmal auf Bild 3.

Uo: Leerlaufspannung ohne Belastung [V] (Spannung der „idealen Spannungsquelle“)

U: Spannung beim jeweiligen Laststrom [V] (Klemmenspannung der Batterie)

R: Lastwiderstand R in [Ω] (zusammengesetzt aus R1 … R6, je 10 Ω; 1 - 6 davon parallel geschaltet)

Die Spannung am Innenwiderstand Ri der Batterie ist (Uo - U). Sie heißt ∆U („Spannungsabfall“).

Der Strom durch die gesamte Anordnung lässt sich aus der gemessenen Spannung am Lastwiderstand R und seinem Widerstandwert berechnen:

I = U/R

Hinweis: In der Tabelle gebe ich einen theoretischen Laststrom bei 1,5V an. Dies dient allein der Orientierung, wie stark die Zelle belastet wird. Logisch: Wenn die Zellenspannung durch Belastung z.B. auf 1 Volt gefallen ist, fließen durch einen 10 Ω-Widerstand nur noch 100 mA, keine 150 mA mehr!

Da wir jetzt den Strom durch den gesamten Stromkreis incl. des Innenwiderstands der Zelle kennen, können wir aus dem Spannungsabfall ∆U direkt den Innenwiderstand Ri berechnen:

Ri = ∆U/U * R [Ω]

Genau so ist die Formel in den Tabellen implementiert.

Und nun viel Spaß beim Messen - und immer daran denken: „Wer misst, misst Mist“.

Viele Grüße

2 Kommentare

Anstela

Hallo,

Vielen Dank für Ihren Hinweis. Die Tabellen 1 bis 3 sind nun sichtbar. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen

Anstela vom AZ-Delivery

Michael

Interessanter Artikel. Ich kann allerdings die zitierten Tabellen 1 bis 3 nicht finden. Übersehe ich da etwas?