Innenwiderstand, Kapazität und Zustand bestimmen

Das Konzept

Bei der Arbeit fürs Repaircafé und bei Elektronikprojekten kommt immer wieder die Frage auf: „Wie fit ist dieser Akku? Wie gesund ist diese Batterie?“. Wir hatten im Beitrag „Batterie-Innenwiderstand mit dem TDMM messen“ bereits die Grundlagen dazu kennen gelernt.

Wer zum Voltmeter greift, um den Zustand eines Akkus oder einer Batterie zu erkunden, indem die Leerlaufspannung gemessen wird, macht meist schon den ersten Fehler. Die Leerlaufspannung sagt allenfalls etwas darüber aus, ob eine Spannungsquelle völlig unbrauchbar ist. Eine Ausnahme bildet der Li-ION-Akku. Bei ihm sind Leerlaufspannung und Akkuzustand korreliert.

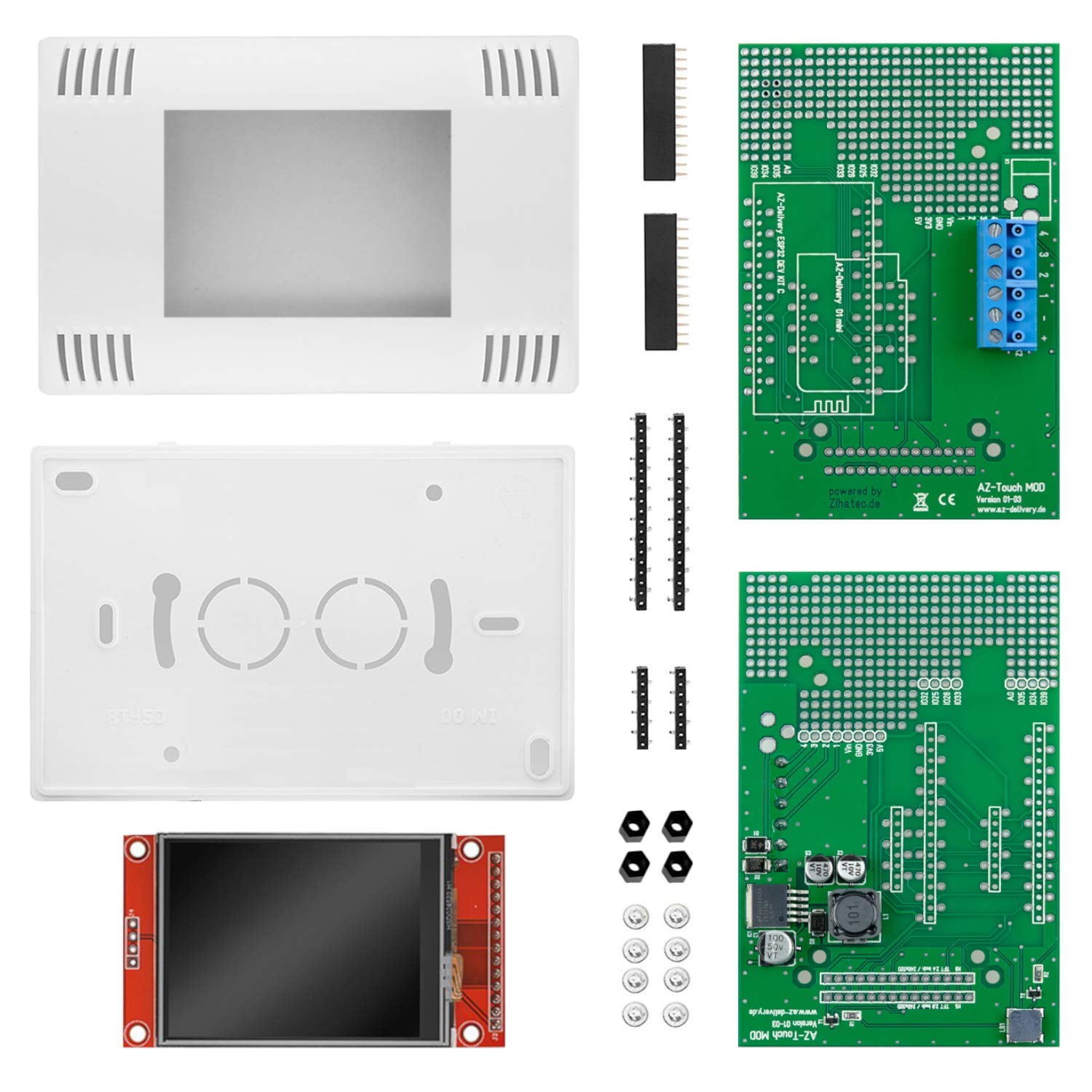

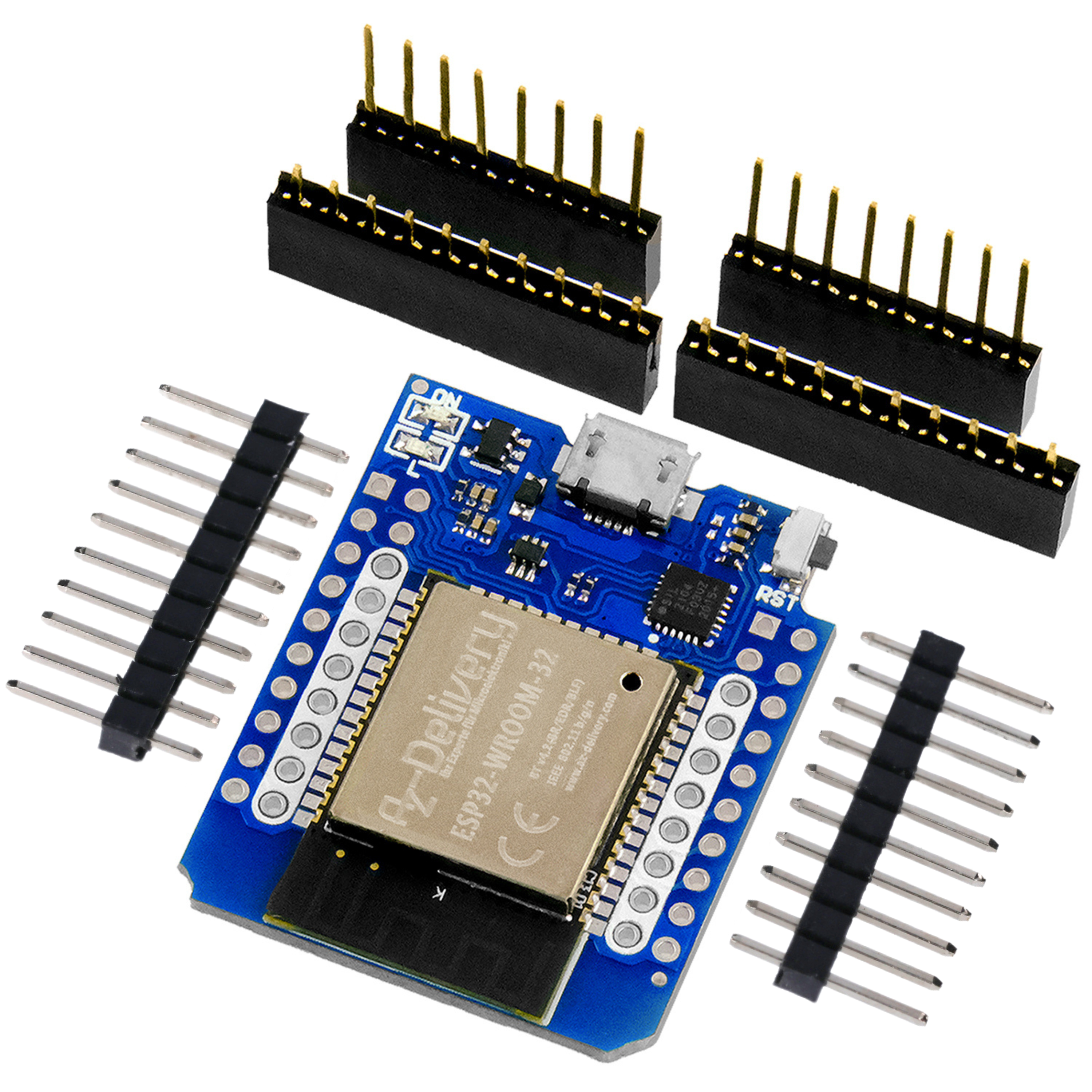

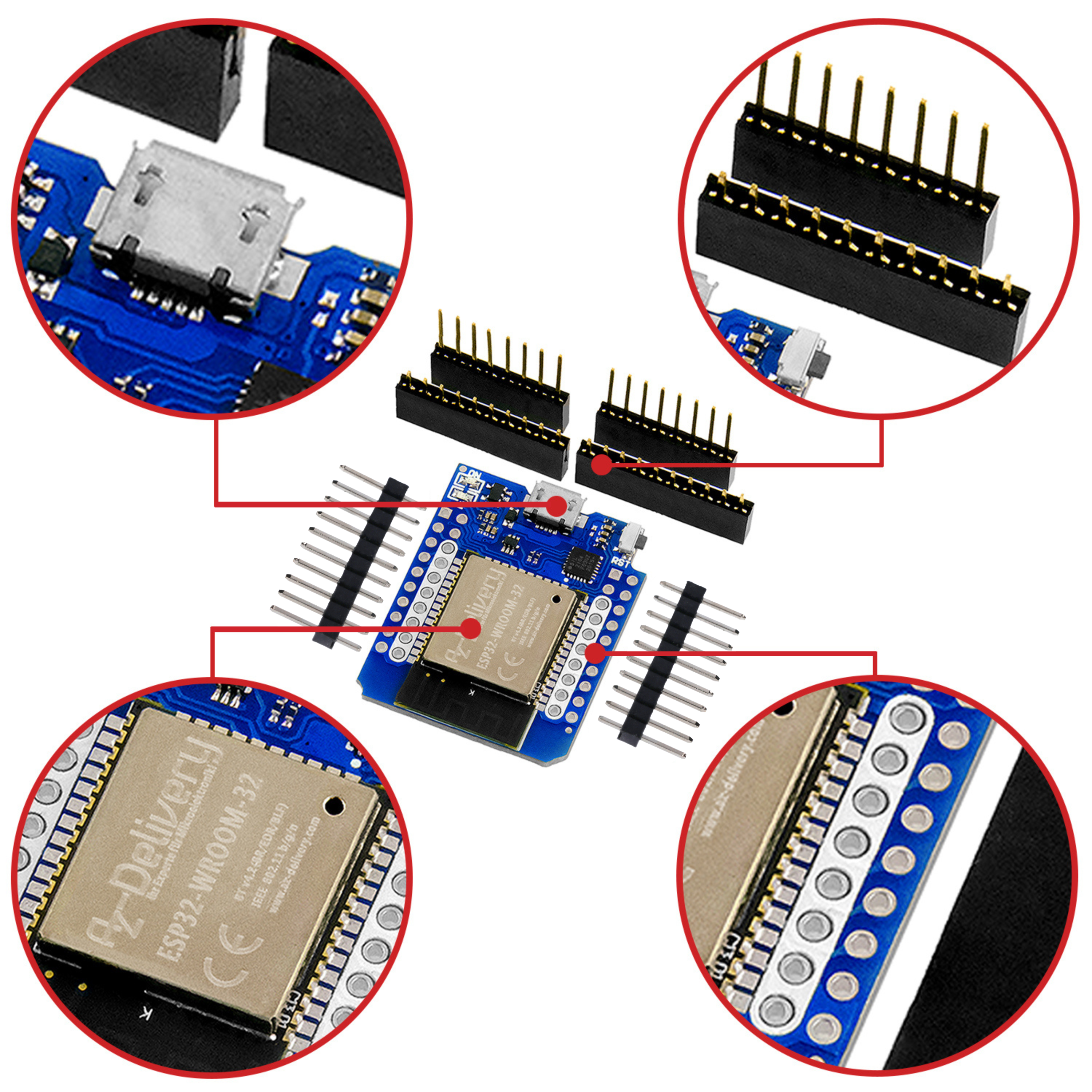

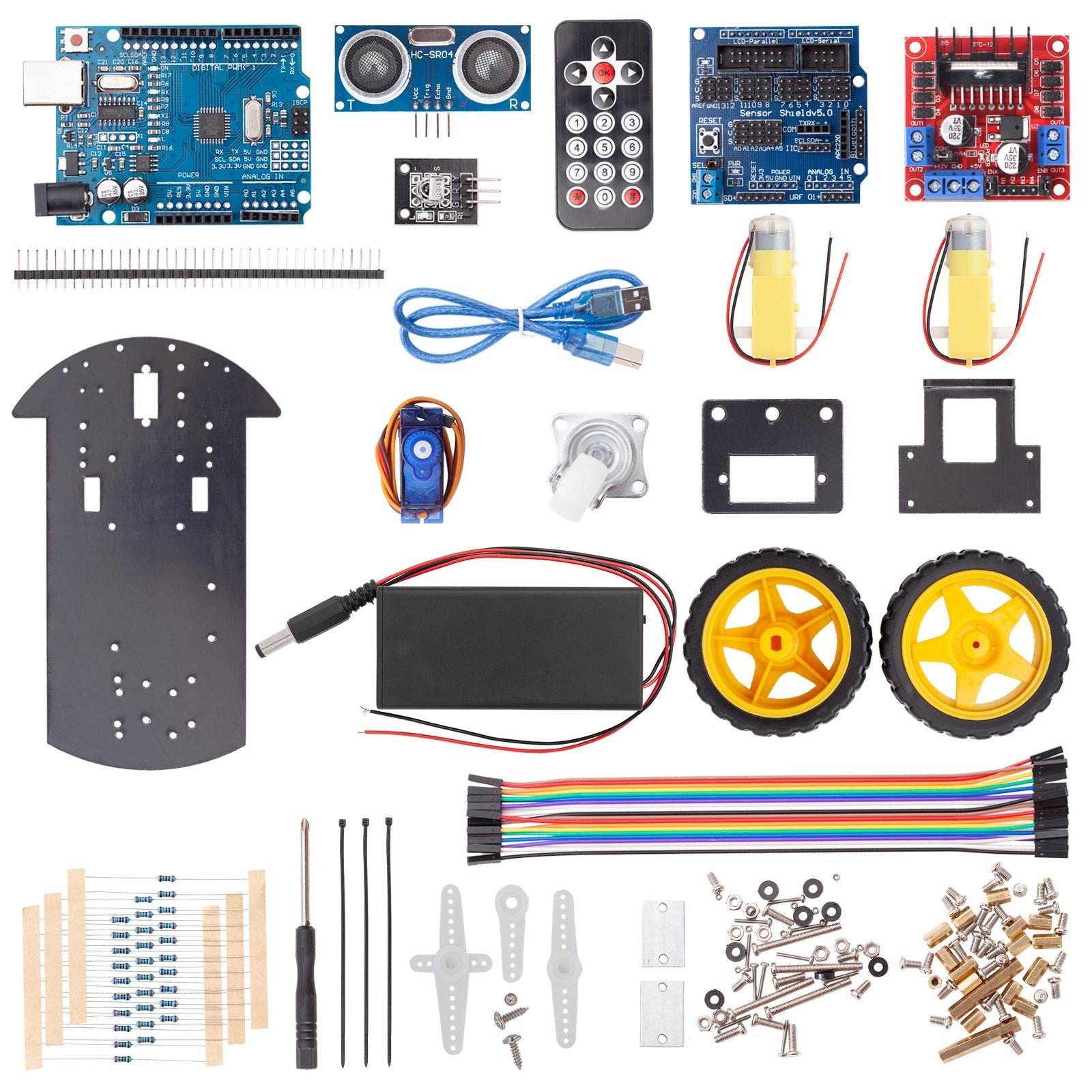

Diese Komponenten werden benötigt:

-

Leistungs-MOSFET BUK101-50GL (Elektronik-Fachhandel)

Innenwiderstand messen

Eine schnelle, aber fundierte Aussage erlaubt innerhalb von wenigen Minuten das Gerät mit einer Innenwiderstandsmessung bei wählbarer Belastung. Denn tatsächlich ist der Innenwiderstand vieler Trockenbatterien und Akkus auch von der Belastung abhängig. Hohe Belastung kann die Lebenserwartung (die erwartbare Restleistung in mAh) deutlich begrenzen.

Messwerte sammeln und vergleichen

Seit einiger Zeit sammle ich Messwerte von Batterien und Akkus div. Art und von verschiedenen Herstellern. Daraus habe ich mein persönliches „Expertensystem“ gebastelt - nicht viel mehr als eine Datenbank, der ich in Zukunft eine bescheidene AI-Komponente (mehr zum Spaß) spendieren möchte.

So kann ich bei neuen Projekten schauen, welche Stromversorgung am besten zu einem Gerät passt und wie meine persönlichen Erfahrungen mit Produkt und Hersteller sind. So kann ich auch mal nicht mehr ganz frische Batterien dort einbauen, wo sie noch etliche Betriebsstunden erwarten lassen.

Außerdem frische ich Alkaline-Batterien regelmässig wieder auf („aufladen“ ist nicht) und verlängere so die Nutzungsdauer teilweise ganz erheblich. Das funktioniert, wenn man die Anzahl der Aufladevorgänge dokumentiert und die nachfolgende Nutzung der Batterien (Strombelastung, Dauer der Belastung) an die „Biographie des Akkus“ anpasst. Dazu dient die erwähnte Datenbank.

Das hat etwas von Alchemie, denn die Ergebnisse streuen erheblich. So wird auch erkennbar, wenn wieder einmal überlagertes Material verkauft wurde oder ein Hersteller sein Produkt verschlechtert hat (was durchaus vorkommt). Die Datenbank zeigt mir auch, welcher AA-Batterietyp eines Herstellers bis zu 6 Mal für ein bestimmtes Projekt aufgefrischt und wieder verwendet werden kann.

Batteriekapazität ermitteln

Manche Hersteller von Trockenbatterien machen Angaben zur Kapazität ihrer Produkte. Für alle Batterietypen gibt es eine gewisse Bandbreite. Eine grobe Übersicht zeigt der erwähnte Beitrag.

Was meistens fehlt, sind Angaben dazu, wie die Kapazität ermittelt wurde. Wenn man eine 1,5 V AA-Zelle mit einer Kapazität von X einkauft und sie liefert die Hälfte dieser Kapazität noch mit 0,9 V Spannung ab, mag die Kapazitätsangabe korrekt sein, sie ist aber für die praktische Anwendung sinnlos.

Aus diesem Grunde ermittelt AkkuBatt-Fitnesstest die nutzbare Batteriekapazität. Man gibt für den Messprozess die niedrigste Spannung an, bis zu der man die Zelle noch nutzen möchte.

In meiner Datenbank sammle ich Infos darüber, welcher Batterietyp nach 0, 1, 2 … n Auffrischungen noch wie viel Kapazität bringt. Diese Werte streuen noch um ca. 25%, was diese Mühe sinnvoll scheinen lässt.

Die Schaltung

Die Schaltung ist einfach und schnörkellos. Sie umfasst im wesentlichen vier Baugruppen:

-

Nano V3 MCU

-

Lastbaugruppe mit elektronischem Poti sowie LM358 und dem MOSFET

-

Analog-/Digitalwandler ADS1115 als Modul

-

RTC3231 Timer-/Clock Modul

Die Schaltung ist leicht auf zu bauen. Es gibt sogar eine gedruckte Leiterplatte dazu, die jedoch aktuell noch einmal überarbeitet wird. Eine verbesserte Version soll noch 2025 fertig werden.

Bild 1: Schaltung des Akku-/ Batterie Fitnesstesters

Schaltungsbeschreibung

Die Batterie oder der Akku wird an den Anschlüssen „DUT+“ und „DUT-“ mit korrekter Polarität angeschlossen. Es können Spannungsquellen mit bis zu 4,8 V angeschlossen werden. Es ist somit auch ein voll aufgeladener Li iON-Akku z.B. 18650 noch prüfbar. Der Messbereich ist erweiterbar.

Fünf parallel geschaltete Widerstände von 5,1 Ω bilden zusammen den Belastungswiderstand von ca. 1 Ω. Dafür empfehle ich Widerstände mit jeweils 1 W Belastbarkeit. Wenn wir von einem 4,4 V Akku ausgehen, der mit 1.000 mA (1A) belastet wird, dann reicht diese Dimensionierung aus. Bei meinen Prototypen kann ich auch einen externen Belastungswiderstand anschließen.

Schaut man in das Datenblatt des MOSFET BUK101-50GL, so findet man den „ON-resistance“ von 0,06 Ω. Das darf man einen „Kurzschluss“ nennen.

Aber Achtung: Dies ist der Widerstand des MOSFET in einer Funktion als Schalter. Wir betreiben den MOSFET als steuerbaren Widerstand, d.h. also gerade nicht in dem Bereich, in dem seine Drain-Source-Strecke komplett „durchgeschaltet“ ist. Damit haben wir deutlich mehr Dissipation. Der MOSFET muss daher bei 1A und z.B. 3 Ω Innenwiderstand, die er in meinem Beispiel hat, einiges an Wärme abgeben:

Gesamtwiderstand 4Ω => 1Ω am Lastwiderstand + 3Ω am MOSFET bei 1A Strom und 4,4 Volt.

Also haben wir 4,4 Watt (P = 1A * 4,4 V), die wir in Wärme verwandeln. 1,1 W am Lastwiderstand, 3,3 W im MOSFET. Diese Wärme muss abgeführt werden. Die Lastwiderstände auf der Platine bleiben kühl.

Der MOSFET sollte also einen geeigneten Kühlkörper bekommen, wenn wir in diesem Bereich messen und prüfen wollen. Bei gewöhnlichen Trockenbatterien reicht ein einfacher „U-Kühlkörper“.

Unser BUK101-50GL verträgt bei entsprechender Kühlung bis zu 26A im Schalter-Dauerbetrieb. Er ist aber kein einfacher MOSFET, sondern bringt auch noch einen „protection-circuit“ mit, der ihn vor zu hohen Temperaturen und Überstrom schützen soll. Diese Schaltung reagiert auf Überlastung, indem sie den Drain-Source-Strom drastisch reduziert.

Eine Erweiterung des Messbereiches ist kein Problem. Wenn sie z.B. bis 14,4 V messen wollen, dann spendieren sie dem Gerät einen (umschaltbaren) Spannungsteiler 3:1 und führen noch eine Variable im Sketch ein, damit korrekte Messwerte geliefert werden. Damit können sie ganze Akkupacks messen.

Bitte auch hier die Grenzwerte beachten!

Der Operationsverstärker LM358 ist als Addierer geschaltet. Er bekommt eine einstellbare Vorspannung über den Trimmer RV1 und vom digitalen Poti MCP42050 über R5 dessen Ausgangsspannung. Das digitale Poti wird vom Prozessor über SPI gesteuert. Es kennt 255 Einstellungen von 0 … 255.

Damit wird der MOSFET angesteuert, dessen Gate einen extrem hohen Eingangswiderstand aufweist. Den Vorwiderstand hätte man sich sparen können. Aber er reduziert die Schwingneigung.

Alle Spannungsmessungen übernimmt ein Modul mit dem ADS1115. Wir messen an A0 und A1 die Differenzspannung am Lastwiderstand, um indirekt den Laststrom und direkt den Spannungsabfall zu bestimmen, den wir für die Innenwiderstandsmessung verwenden.

Am Anschluss A2 messen wir gegen Masse (im Gegensatz zur Differenzspannungsmessung) die Ausgangsspannung des Prüflings (DUT).

Das Timermodul nutzen wir, um die Abläufe bei der Kapazitätsmessung zu dokumentieren.

Um die Bedienung möglichst einfach und übersichtlich zu gestalten, nutzen wir die bewährte Library <MD_cmdProcessor.h>, die sie sicherlich noch von einigen meiner Projekte kennen. Dort sind in der Kommandotabelle folgende Anweisungen eingetragen:

{ "h", handlerHelp, "", "Help", 0 },

{ "ca", handlerCA, "", "Minimalstrom einstellen", 0 },

{ "ri", handlerRI, "Im", "Ri messen - Maximalstrom in mA eingeben", 0 },

{ "wp", handlerWP, "wp", "Wiper direkt setzen 0-255", 0 },

{ "me", handlerME, "", "Einzelne Messung durchführen", 1 },

{ "im", handlerIM, "", "Imax festlegen in mA", 1 },

{ "pm", handlerPM, "", "Pmax festlegen in mW", 1 },

{ "cp", handlerCP, "", "Kap.messung: Laststrom:Endspannung", 1 },

{ "cv", handlerCV, "", "CSV-Output der letzten Messung", 1 },

{ "tm", handlerTM, "", "Datum und Uhrzeit ausgeben", 2 },

{ "ts", handlerTS, "", "Datum und Uhrzeit einstellen", 2 },

Funktion CA

Für saubere Messungen und eine einwandfreie Funktion des Lastkreises beginnen sie die erste Inbetriebnahme der Schaltung mit dieser Anweisung „CA“ für „Calibration“.

Schließen sie einen beliebigen Prüfling an DUT+ und DUT- an. Überprüfen sie bitte, ob im seriellen Monitor das Zeilenende für die Eingabe auf „Linefeed only“ eingestellt ist.

Geben sie dann die Anweisung „WP 0“ und ENTER ein, um das elektronische Poti auf Null zu stellen. Es folgt die Anweisung CA ohne Parameter und wieder die ENTER-Taste. So werden alle Anweisungen an den Command Prozessor übergeben.

Sie bekommen nun 10 Mal nacheinander eine durchlaufende Stromanzeige für jeweils eine Sekunde. Genug Zeit, um mit dem Trimmpoti RV1 - behutsam - einen Minimalstrom von ca. 1 mA ein zu stellen. Diese Einstellung wird nur einmal vorgenommen. Damit ist der Abgleich beendet.

handlerRI

Vielleicht haben sie den Beitrag „Batterie-Innenwiderstand mit dem TDMM messen“ noch vor Augen. Dort war die Messung bereits völlig korrekt, aber nicht so komfortabel, wie in diesem Projekt.

Wichtigster Unterschied: Sie stellen einen Maximalstrom ein, bei dem der Innenwiderstand gemessen werden soll. Der Sketch beginnt die erste Messung bei ⅒ des vorgegebenen Maximalstroms und erhöht schrittweise um ⅒. So erkennen sie, wann die Spannung des DUT unterhalb des Grenzwertes einbricht, den sie für ihr Projekt noch tolerieren. Ganz nebenbei wird deutlich, wie der Innenwiderstand sich als Funktion des Laststroms verhält.

Bei mehreren Messungen in Folge werden sie außerdem feststellen, dass jeder Belastungszyklus dem DUT ein wenig von seiner „Lebenserwartung“ nimmt. Eine Spannungsmessung ohne Belastung zeigt, dass die Leerlaufspannung des DUT nach jeder Belastung stets ein wenig niedriger liegt, als vor der ersten Messung. Im Idealfall sinkt die Spannung erst nach mehreren Belastungen ab - ein gutes DUT!

handlerWP

Setzt das elektronische Potentiometer auf einen Wert zwischen 0 .. 255. Diese Funktion hatte ich zu Testzwecken eingebaut und für Versuche immer wieder benutzt. Sie kann problemlos entfernt werden.

handlerME

Misst die Spannung zwischen DUT+ und Masse ohne Belastung, also die Leerlaufspannung des DUT.

handlerIM | handlerPM

Diese Funktionen dienen der Strom- bzw. Leistungsbegrenzung am MOSFET. Im Sketch sind als Standardwerte vorgesehen: Imax = 250 mA, Pmax = 2.500 mW.

Diese Werte sind Einstellungen für typische Trockenbatterien. Für die Messung an Li iON-Akkus möchte ich die Grenzwerte von Hand einstellen. Das ist aber Geschmacksache und hat etwas damit zu tun, wie ich aktuell mit dem Gerät arbeite und wie sie selbst es praktisch einsetzen werden.

Im Repaircafé arbeiten wir überwiegend mit klassischen Li iON-Akkus. Wenn der Handstaubsauger mal wieder nicht laufen will, entnehme ich einen Akku nach dem anderen und messe sie durch. Nach 10 Minuten ist klar, dass ein Akku einen Innenwiderstand von z.B. 1,5 Ω hat … so kann der Staubsauger nicht funktionieren. Ich tausche dann genau diesen einen Akku aus und mein Gast kann gar nicht glauben, dass er für ein paar Euro ein Gerät zurück bekommt, das jetzt wieder 2 … 3 Jahre läuft.

handlerCP

Dies ist für mich die wertvollste Funktion des Gerätes, weil sie mir dabei hilft, unsere Umwelt zu schonen und einiges Geld zu sparen. Aber erst einmal zur Funktion selbst.

Man gibt z.B. ein: CP 250:1.2 und die ENTER-Taste.

Die korrekte Syntax ist wichtig: Zwischen CP und der Stromangabe „250“ für „250 mA“ ist eine Leerstelle (Zwischenraumtaste). Der Doppelpunkt folgt direkt nach der „250“, dann die Angabe der Endspannung 1,2 Volt in der Form „1.2“. Wie überall bei unseren IDEs: Der Punkt ist das Komma. Sie kennen das schon.

Diese Anweisung macht nun folgendes:

Das DUT wird mit einem Strom von 250 mA belastet. Der Strom wird nicht schrittweise erhöht. Er wird vom Sketch auf den gewünschten Wert eingestellt und bleibt konstant.

Gleichzeitig wird der Timer gestartet, so dass man dokumentiert bekommt, wie die Messung verläuft. Sie endet, sobald die gewünschte Endspannung erreicht ist. Wir haben sie so gewählt, dass es die niedrigste Spannung ist, die für ihr Projekt gerade noch akzeptabel ist.

Damit wissen sie nun genau, wie viele Milliamperestunden die Stromversorgung durchhält. Wenn eine Batterie 250 mAh Kapazität bringt, kann sie - rein rechnerisch - jetzt 10 Stunden lang 25 mA liefern, 100 Stunden lang 2,5 mA oder 1 Stunde lang 250 mA. Praktisch ist es so, dass sie bei geringerer Belastung deutlich länger durchhält, als es der Rechnung entspricht.

Wenn ich einen neuen Batterietyp erprobe, „opfere“ ich eine Batterie aus dem 10er Pack und ermittle die faktische Kapazität bei mittlerer Belastung. Eine 250 mAh - Batterie belaste ich mit 50 mA und stelle dann zumeist fest, dass sie mehr als 5 Stunden durchhält. Diese Information sammle ich in meinen Aufzeichnungen. Genau so gehe ich vor, wenn die Batterie aufgefrischt wurde.

Achtung: Sie wissen, dass Li iON-Akkus durchaus gefährlich reagieren können, wenn sie überlastet werden. Deswegen die Strombegrenzung und deswegen auch ist auch die Endspannung so wichtig, die so gewählt sein muss, dass der Akku nicht tiefentladen wird!

Li iON-Akkus sind z.B. bei 2,5 V schon gefährlich tiefentladen und können nicht im normalen Ladegerät aufgeladen werden, sondern nur mit sehr viel geringeren Strömen. Sonst kann es zum „thermal runaway“ kommen. Der Akku fliegt ihnen buchstäblich um die Ohren und fängt evtl. Feuer - der GAU.

Bei 3,3 V hat er noch ca. 10% Restkapazität und kann mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden. Tiefer sollte ihr Spannungsgrenzwert nicht angesetzt werden!

Bitte, schauen sie bei der Kapazitätsmessung sorgfältig darauf, dass sie sinnvolle Grenzwerte setzen und insbesondere ihre Akkus nicht überfordern! Lieber machen sie mehrere Versuche.

handlerCV

Selbsterklärend: Sie bekommen die aktuellen Messdaten als CSV über die serielle Schnittstelle. Damit lässt sich z.B. eine Python-Anwendung „füttern“, die z.B. als Datenbank fungiert.

handlerTM und handlerTS

Sie stellen die Uhr und geben die Zeit aus.

Für Kapazitätsmessungen haben mir bislang immer 24h gereicht. Wer mehr braucht, baut den Algorithmus ein wenig um, mit dem die Start- und Endzeiten der Kapazitätsmessung saldiert werden.

Wie hilft diese Anwendung, die Umwelt zu schützen und Geld zu sparen?

Wer viel in Computerei und Elektronik tätig ist, vielleicht auch Anderen hilft, braucht viele Batterien aller Art. Genau hier setzt dieses Projekt an.

Bei mir hatte der Batterieverbrauch überhand genommen. Es fehlte eine einfache Möglichkeit, den Zustand meiner Spannungsquellen schnell und sicher zu testen.

Tatsächlich hat sich mein Batterieverbrauch inzwischen um ca. ⅓ reduziert. Ich setze Trockenbatterien in ihrem „zweiten Leben“ in Geräte mit geringerem Stromverbrauch ein. Mit meiner Schaltung „Batterievampir“ nutze ich von ganz alten Trockenbatterien auch noch die allerletzten Reste.

Ein wenig stolz bin ich darauf, dass jede Messung, jede Batterie-Auffrischung und Akku-Aufladung zu 100% mit Solarstrom erfolgt. Gleichgültig, ob das Kosten-/ Nutzverhältnis perfekt ist … weniger Batterien finde ich immer gut.

Stromversorgung dieses Projektes

Der Schaltplan zeigt die Versorgung des Operationsverstärkers mit 12 V. Der Rest der Schaltung läuft mit der USB-Stromversorgung aus dem steuernden Rechner. Der OpAmp arbeitet mit 12 V, weil der MOSFET mit 5V als Steuerspannung nicht auskommt. Er braucht die 12 V.

Im Schaltplan habe ich zum Anschluss VIN des nano V3 eine Verbindung eingezeichnet. Diese Verbindung kann genutzt werden, wenn die gesamte Schaltung aus 12 V versorgt werden soll, weil die USB-Verbindung z.B. mit einem Bluetooth-Modul zwecks Steuerung über ein Tablet oder Smartphone erfolgt. Das funktioniert einwandfrei, siehe den Blog-Beitrag „Projekte mit dem Handy steuern“.

Sie können auch die ganze Schaltung nur über den USB-Anschluss versorgen und die 12 V mit einem StepUp-Wandler MT3608 erzeugen, der den nötigen Betriebsstrom mühelos liefert. In diesem Fall verbinden sie den VIN-Pin bitte nicht mit 12 V.

Der Nano V3 hat eine Shottky-Schutzdiode SS13PL, die Unfälle verhindert, falls USB am Rechner angeschlossen ist und zugleich die externe 12 V-Versorgung. Ansonsten könnte ihr Rechner - je nach Absicherung - Schaden nehmen. Vermieden sie es bitte möglichst, aber Vorsorge wurde getroffen.

Ausblick

Wie schon einige andere Projekte, so hat auch dieses Projekt im Kreise meiner Elektronikfreunde und Funkamateure bereits Interesse gefunden.Verbesserungsvorschläge gibt es auch.

Es entstand eine gedruckte Platine und verschiedene Prototypen des Gerätes. Wer sich ein wenig auskennt, fragt sich vielleicht, wieso wohl das eingesetzte elektronische Potentiometer, als auch der Operationsverstärker nur zur Hälfte genutzt werden.

Ja, dieses Gerät könnte mit einem erweiterten Sketch auch zwei DUTs gleichzeitig testen - ohne Probleme. Das Gerät wird mit einem zweiten Lastkreis ausgestattet, der ADS1115 wird

anders beschaltet und schon sind wir fertig. Ansonsten sind alle Bauteile bereits vorhanden.

Wir haben uns entschieden, ein AkkuBat-Fitness II zu entwickeln und dafür ein wenig tiefer in die Trickkiste zu greifen. Trotz Zeitmangel - es ist ein Spassprojekt, das reizt. Lassen sie sich überraschen.

Der Nachbau des AkkuBat-Fitness in der vorgestellten Version lohnt sich auf jeden Fall.

Nun freue ich mich auf die Nachbauten dieses Projektes, auf ihre Kommentare, Ideen und Fragen.

Bis demnächst

10 commenti

Michael Klein

SOLAR PANEL checking

Concerning the idea to check solar panels with the Akku-/Battery-Fitnesstester, I see some practical problems.

if you extend the voltage range of the project to fit the output voltage of a solar panel, that can be easily done with a voltage divider. That is no problem.

You will need another Power-MOSFET. It depends on the output power of your solar panel.

I have no good idea, how to perform a really perfect measurement of the internal power source resistance of a panel. What you can do, is simply:

- Measure the output voltage of the panel without taking power from the panel using well defined light.

- Set the MOSFET as shown in the project to a certain current, f.e. 3A.

- When you measure the output voltage now, it will be a bit lower. ∆V / I = internal R

But be careful. There is no linear rule. I’m not sure, how the internal R of the panel changes when there is a dime light, a bright light etc. MPPT-optimization is done to optimize the power output and it handles some of the mentioned parameters.

To keep it short: As far as I mean, it’s not as easy as with a battery :-)

Kind regards

Michael Klein

Michael Klein

Dear Dieter:

„Battery Vampire“ is an article in the blog backlog – sorry for that. It will occur here quite soon as I hope, probably together with my halloween project :-)

It wasn’t a good idea to talk about the vampire too early – sorry for that.

Regards

Michael Klein

Michael Klein

Batterievampir

Hallo Dieter,

der Vampir ruht noch im Sarg und wartet ab bis Mitternacht – er hat sich nur noch nicht entschieden, an welchem Tag er wieder zuschlägt. Noch ist er satt und faul :-)

Ich habe das Projekt noch nicht ganz fertig gestellt, denn es kamen mir noch neue Ideen. Es wird noch ein wenig dauern, bis ich den Beitrag liefern kann. Jetzt muss ich erst mal Urlaub machen, sonst bekomme ich Ärger …

Danke für das Interesse und die Nachfrage!

Herzliche Grüße

Michael Klein

Michael Klein

Dear Helge Fabricius-Hansen,

thanks for your valuable hint! For my prototype I am using the 5 V supply option for the ADS1115 and a 3.3V<>5V converter. The circuit that was published is for 3.3V and therefore working until 3.6V, as you mentioned perfectly correct. I mixed up the both versions – sorry.

Thanks a lot and

regards

Michael

Michael Klein

Rückfrage wegen: Degradation von Solarmodulen überwachen

Hallo Roland,

danke für den Kommentar/ die Rückfrage. Ich finde, das ist eine ziemlich coole Idee. Eine sofortige Antwort habe ich darauf im Moment noch nicht. Aber ich schaue mal bei meiner Solaranlage, ob ich eine Idee dazu entwickeln kann.

Grundsätzlich ist die Art der Beschaltung natürlich das A und O für die Messung. Sind mehrere Module in Serie geschaltet (wie bei mir), dann müsste ich die Module für den Messvorgang auftrennen (durch geeignete, wetterfeste Relais bestimmt machbar) und separat an die Messeinrichtung schalten. Nach und nach Modul für Modul messen … müsste gehen, aber halt nur, wenn es wirklich keine Sonnenbestrahlung gibt … meine Module liefern bei Mondlicht immer noch ein paar mA …

Also: So ganz direkt wird man die Schaltung nicht übernehmen können. Aber schon spannend, eine Aussage zu gewinnen, denn die Module altern tatsächlich individuell.

Wenn ich eine tolle Idee habe, melde ich mich nochmal :-)

Viele Grüße

Michael Klein

Roland

Ich hatte die Frage ob man hiermit auch mehrer Solarmodule überwachen könnte?

& Module die aktuell neu sind , sie sind an einem String angeschlossen und ich möchte mitbekommen ob alle gleichmäßig altern.

also 24/ in Spannung Strom überwachen und somit erkennen wenn sich etwas zum schlechten ändert.

Da sie alle parallel liegen sollte es also die gleiche verschattung ergeben, Bei den alten , jetzt erneuerten Module ist mir jetzt erst ein Mechanisches Problem klar geworden, Weshalb ich jetzt eine Einfache überprüfung der einzelnen Module suche,

Durch ein ständiges Protokoll könnte somit früher eingegriffen werden

Für eine Antwort oder eine private telefonische Reaktion würde ich mich freuen

Roland STEPHAN

Hallo ich habe eine IDEE zu Innenwiderstand bei Solarmodulen und würde mich gerne erst einmal auf direktem Weg mit Dir darüber unterhalten. Deshalb würde ich mich freuen wenn Du Dich meldest

Danke

Roland

Anstela

Dear Dieter,

Thank you for your interest. Are you refering to the article: “Measure battery internal resistance with the TDMM”? If yes, here is the link to it: https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/batterie-innenwiderstand-mit-dem-tdmm-messen

It has now been uploaded and linked for easier access.

Please don’t hesitate to reach out if you encounter any issues or have further questions.

Best regards,

Anstela

Helge Fabricius-Hansen

Nice article.

The analog input range for the ADS1115 is max Vdd+0.3 Volt. That means that if you measure a battery above 3.6 Volt it will break the ADS1115.

I would suggest a low side measure of the current and a resistor divider for the voltage. Then you can go way higher in battery voltage.

Dieter Zumkehr

Desr author,

I would like to know, where you published the before mentioned article “Battery Vampire”, I coud not find it anywhere.

Best regards

Dieter